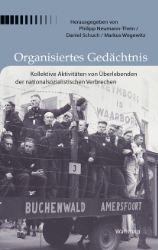

Organisiertes Gedächtnis

Kollektive Aktivitäten von Überlebenden der nationalsozialistischen Verbrechen. Hrsg. [und mit einer Einleitung] von Philipp Neumann-Thein, Daniel Schuch und Markus Wegewitz. In transnational-vergleichender Perspektive untersuchen 19 Beiträge historische Entwicklung und Bedeutung von Überlebendenorganisationen. - Trotz einer Vielzahl an politischen Aktivitäten und Verflechtungen haben die Organisationen der Überlebenden in der langen Nachgeschichte des Nationalsozialismus bisher noch wenig Aufmerksamkeit erfahren. In transnational-vergleichender Perspektive soll dieses Defizit behoben und die historische Entwicklung und Bedeutung von Überlebendenorganisationen untersucht werden. Die Beiträge gliedern sich in vier Themenfelder: 1. In den Nachfolgegesellschaften des Nationalsozialismus; 2. Widerstandsgedächtnisse; 3. Nach Shoah und Porajmos; 4. Internationale Organisationen. -- Die nationalsozialistische Verfolgungs- und Vernichtungspolitik traf Millionen Menschen aus Europa und anderen Teilen der Welt. Nach der Befreiung entstanden zahlreiche Initiativen und Organisationen ihrer Überlebenden. Die Landschaft aus informellen Netzwerken, Amicales, Komitees, Lagergemeinschaften, nationalen Interessenverbänden und internationalen Dachorganisationen versammelte jüdische wie nicht-jüdische Verfolgte, Antifaschist:innen aus dem Exil, ehemalige Angehörige des Widerstands, Veteranen, kommunistische wie auch nicht-kommunistische Engagierte. In vielen Fällen wirkten diese Zusammenschlüsse über Grenzen von Staaten und politischen Systemen hinweg. Oftmals erstritten sie erste Erinnerungszeichen, waren entscheidend für die Entstehung von NS-Gedenkstätten und trieben - oft gegen erhebliche Widerstände - die juristische Verfolgung von NS-Täter:innen voran. Der Sammelband geht zurück auf den Workshop »Organisiertes Gedächtnis. Ehemalige Häftlinge der nationalsozialistischen Konzentrations- und Vernichtungslager und ihre (trans-)nationalen Verbände« der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora und des Jena Center Geschichte des 20. Jahrhunderts an der Friedrich-Schiller-Universität Jena am 8. und 9. Juni 2016 in der Gedenkstätte Buchenwald. Sechs der neunzehn Texte entstanden im Zusammenhang mit diesem Workshop. Erweitert durch Beiträge aus der internationalen historischen Forschung soll der Band einen schlaglichtartigen Überblick zu den kollektiven Aktivitäten von Überlebenden der nationalsozialistischen Verfolgungs- und Vernichtungspolitik geben. - Aus dem Inhalt: Philipp Neumann-Thein/Daniel Schuch/Markus Wegewitz: Kollektive Aktivitäten von Überlebenden der nationalsozialistischen Verbrechen als Feld der historischen Forschung. Eine Einleitung. - Jascha März: VVN, ZDWV und AvS. Die Verbände der politischen Opfer des Nationalsozialismus in der Bundesrepublik Deutschland. - Stephanie Bohra: Das westdeutsche Sachsenhausen-Komitee und die Strafverfolgung der KZ-Täter. - Henning Fischer: »Unvergessliche Namen«. Die Lagergemeinschaften Ravensbrück in DDR und BRD: Biografische Erfahrung im Kampf um die Erinnerung. - Helga Amesberger/Brigitte Halbmayr: Die Österreichische Lagergemeinschaft Ravensbrück. Trägerin einer feministischen Erinnerungspolitik? - Markus Wegewitz: »Der Zwang brachte uns zusammen, frei sind wir vereint geblieben«. Der Vriendenkring van Oud-Natzweilers und die Gemeinschaft der niederländischen Nacht-und-Nebel-Gefangenen. - Henning Fauser: Gegenseitige Hilfe und politische Grabenkämpfe. Zur Entstehung des »Mouvement Deporte« in Frankreich (1945-1955). - Johannes Meerwald: Die Federación Española de Deportados e Internados Políticos. Antifranquismus und Solidarität im Exil. - Zofia Wóycicka: Von »unglücklichen Opfern der Lager« zu »besten Söhnen des Vaterlands«. Das veränderte Bild ehemaliger Häftlinge der Konzentrationslager und die Stalinisierung der polnischen Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg. - Alexander Friedman: »Wir sind andere Deutsche geworden«. Das Sowjetische Komitee der Kriegsveteranen und dessen Rezeption in der DDR-Presse. - Ella Falldorf: »Ihr Werk ist gerade aus ihrem selbst erlebten Leiden heraus entstanden.« Lagerbilder französischer Kommunisten im KZ Buchenwald und der frühen Nachkriegszeit. - Ronald Hirte: Kibbuzim als Überlebendenorganisationen in Israel. Das Beispiel Kibbuz Buchenwald. - Janine Doerry: Zur Pluralität der Überlebendenverbände des Konzentrationslagers Bergen-Belsen. - Sebastian Musch: Verflechtungen einer »Liquidationsgemeinde« zwischen Israel und Deutschland. Zvi Asaria und der Wiederaufbau der jüdischen Gemeinde zu Köln in der frühen Bundesrepublik. - Daniela Gress: Nachgeholte Anerkennung. Sinti und Roma als Akteure in der bundesdeutschen Erinnerungskultur. - Philipp Neumann-Thein: KZ-Erfahrung und Geschichtspolitik. Zur Entwicklung und Bedeutung des Internationalen Komitees Buchenwald-Dora und Kommandos bis Mitte der 1990er Jahre. - Susan Hogervorst/Markus Wegewitz: Das Internationale Ravensbrück-Komitee und nationale Erinnerungskulturen. - Katharina Stengel: Das Internationale Auschwitz-Komitee in den 1950er und 1960er Jahren. Aktivismus zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. - Maximilian Becker: Die Internationale Föderation der Widerstandskämpfer im Kalten Krieg. - Julia Kubasiak: »Wir, die politischen Gefangenen, Internierten und Deportierten [...] sind nicht die zweite und zehnte Garnitur unserer Revolution.« Jugoslawische Lagerüberlebende im Spannungsfeld des (inter-)nationalen Gedenkens an den Zweiten Weltkrieg. - 646 Seiten mit 49 Farb- und s/w-Abb., gebunden (Buchenwald und Mittelbau-Dora. Forschungen und Reflexionen; Band 3/Wallstein Verlag 2022) leichte Lagerspuren